Die Anne machte uns erst einmal Angst. Sie erzählt unter Neues Jahr - neue Challenges (► hier), was sie so alles vor hat. Eine Challenge ist eine Herausforderung und von diesen will sie in einem Jahr gleich mehrere bestehen. Ich sag da nur viel Spaß und freue mich, dass sie, da sie einen historischen Roman lesen muss, sich u.a. für Berlings DIE KINDER DES GRAL entschieden hat.

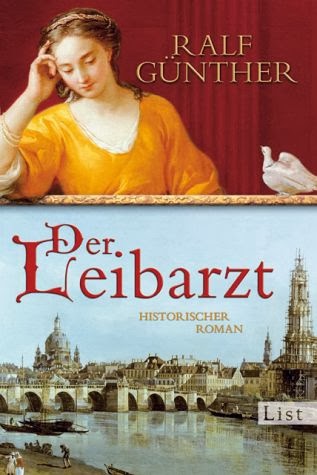

KaratekaDD dagegen hatte zuerst einen anderen historischen Roman bei der Hand. Ralf Günther erzählt in DER LEIBARZT (► hier) eine etwas schaurige Geschichte mit und über Carl Gustav Carus, Dresdner Maler und Frauenarzt in Dresden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

KaratekaDD dagegen hatte zuerst einen anderen historischen Roman bei der Hand. Ralf Günther erzählt in DER LEIBARZT (► hier) eine etwas schaurige Geschichte mit und über Carl Gustav Carus, Dresdner Maler und Frauenarzt in Dresden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sodann konterte wiederum Anne Parden gleich zweimal. Einmal mit der Romanbiografie des Phantoms der Oper (► hier) in Das Phantom von Susan Kay. Ich dachte immer, dass das Musical eine ausgedachte schöne Geschichte oder gar ein Libretto zu einer komposition wäre. Auf jedenfall macht dieser POST neugierig.

Sodann konterte wiederum Anne Parden gleich zweimal. Einmal mit der Romanbiografie des Phantoms der Oper (► hier) in Das Phantom von Susan Kay. Ich dachte immer, dass das Musical eine ausgedachte schöne Geschichte oder gar ein Libretto zu einer komposition wäre. Auf jedenfall macht dieser POST neugierig. Schon länger umschwärmen Buchgesichter und Blogger ein Buch des jungen Autors Markus Walther. Es heißt schlicht BUCHLAND (► hier) Mit ihrer Rezension macht Anne Parden dieses Buch weiteren Lesern und damit auch mir schmackhaft. Es liegt in meinem Stapel ziemlich weit oben, ist aber noch nicht dran. Auf jeden Fall ist es eine Geschichte für Bücherliebhaber und sogeannte Bibliophile, die gern in Antiquariaten stöbern gehen.

Schon länger umschwärmen Buchgesichter und Blogger ein Buch des jungen Autors Markus Walther. Es heißt schlicht BUCHLAND (► hier) Mit ihrer Rezension macht Anne Parden dieses Buch weiteren Lesern und damit auch mir schmackhaft. Es liegt in meinem Stapel ziemlich weit oben, ist aber noch nicht dran. Auf jeden Fall ist es eine Geschichte für Bücherliebhaber und sogeannte Bibliophile, die gern in Antiquariaten stöbern gehen.Einsam zieht unsere bücherverschlingende Blogmitstreiterin ihres Bloggerweges. Als nächstes hatte es ihr wieder mal ein Fitzek - Roman angetan. Sie berichtet von einer Tour de force aus dem Buch NOAH von Sebastian Fitzek. Auf jeden Fall soll der Roman aktuelle Probleme aufwerfen wie Überbevölkerung und Ressourcenraubbau. Anne meint, es wäre mal ein anderer, aber auch ein empfehlenswerter Fitzek. (► hier)

In dem Beitrag mit dem Titel BLOGPOST 0: Verlagspost, schreibt KaratekaDD von den schönen Erlebnissen eines Bloggers, dessen Beiträge einen Verlag aufmerksam werden ließen. (► hier)

Klar, das Anne das Erstlingswerk eines gewissen Robert Galbraith lesen musste. DER RUF DES KUCKUCKS (► hier) behandelt die Geschichte eines Londoner Privatermittlers. die Autorin dieses Blogbeitrages meint, dass das Krimidebüt zwar nicht gerade überragend wäre, aber Potential nach oben hätte. Aber gelesen hat sie es wohl hauptsächlich, weil Harry Potters Mutter Lily den Roman geschrieben hat.*

Alte Städte sind ein schöner Anblick, auch wenn sie bereits im 17. Jahrhunder als Städteansichten gemalt wurden sind.

Alte Städte sind ein schöner Anblick, auch wenn sie bereits im 17. Jahrhunder als Städteansichten gemalt wurden sind. KaratekaDD vergleicht hier zwei Bücher mit solchen Abbildungen. Eines ist ein Faksimile namens CIVITATES ORBIS TERRARUM und das andere ein Buch des 20. Jahrhunderts. (► hier)

Etwas wissenschaftlicher geht es in der nächsten Rezension zu. Oder aber zumindes in dem Buch DAS EINSTEIN - MÄDCHEN von Philipp Sington. Es spielt in den dreissiger Jahren des letzten Jahrhunderts und ist "eine beeindruckende Mischung aus Historie und Fiktion." Meint eine gewisse Anne Parden, welche uns blogmengenmäßig wohl in einen Sack stecken möchte. Aber dieses Buch habe ich mir auch vorgemerkt. (► hier)

Anne hat dann gleich weiter geschrieben und zwei Tage später das Buch DIE VERSCHWÖRUNG DER IDIOTEN rezensiert. Ein "politisch unkorrektes und witziges Buch" findet sie. Geschrieben hat es ein gewisser John K. Toole. (► hier)

Anne hat dann gleich weiter geschrieben und zwei Tage später das Buch DIE VERSCHWÖRUNG DER IDIOTEN rezensiert. Ein "politisch unkorrektes und witziges Buch" findet sie. Geschrieben hat es ein gewisser John K. Toole. (► hier)Die Blogpost Nr. 1 erzählt dann von den Vorhaben des KaratekaDD, der es zwar ablehnt, an Challenges teilzunehmen, gerade eben aber das Gefühl zu entwickeln scheint, seine eigene Challenge beschrieben zu haben. Obwohl seine Herausforderung für dieses Jahr eher nichts mit Büchern zu tun hat.

|

In der letzten Zeit kommen immer mehr Bücher aus der Zeit kurz vor dem ersten Weltkrieg heraus. Aber das hat nichts zu sagen bei der Rezension über den Roman DER UNGELADENE GAST von Sadie Jones. (► hier). Anne hat das Buch in gewohnt prägnanter Weise für den Blog "auseinander genommen" und sich beim Lesen "gut unterhalten" gefühlt.

WELTGESCHICHTE einmal anders beschreibt KaratekaDD und betrachtet dabei gleich noch ein wenig die Methodik des Geschichtsunterrichts vor über vierzig Jahren, wobei er mit der Problematik des Kalten Krieges in Berührung kommt. (► hier)

WELTGESCHICHTE einmal anders beschreibt KaratekaDD und betrachtet dabei gleich noch ein wenig die Methodik des Geschichtsunterrichts vor über vierzig Jahren, wobei er mit der Problematik des Kalten Krieges in Berührung kommt. (► hier) "Tiefe psychologische Einsichten in eine Frauenfreundschaft in einem bitterbösen und hochspannenden Debüt" der Colette McBeth (das kann doch bloß ein Pseudonym sein?) hat Anne Parden gewonnen. Der Roman heißt ZORNESKALT und die Rezension kann man ► hier nachlesen. Ich finde, der Name der Autorin sticht auf dem Cover so heraus, dass dies schon Absicht sein muss. Als Debüt an den großen William S. zu erinnern finde ich schon stark.

"Tiefe psychologische Einsichten in eine Frauenfreundschaft in einem bitterbösen und hochspannenden Debüt" der Colette McBeth (das kann doch bloß ein Pseudonym sein?) hat Anne Parden gewonnen. Der Roman heißt ZORNESKALT und die Rezension kann man ► hier nachlesen. Ich finde, der Name der Autorin sticht auf dem Cover so heraus, dass dies schon Absicht sein muss. Als Debüt an den großen William S. zu erinnern finde ich schon stark. TinSoldier beschäftigt sich in einem wahrlich sehr umfangreichen und tiefgründig recherchiertem Beitrag mit der Rennaissance. Stephen Greenblatt hat das Buch DIE WENDE - WIE DIE RENAISSANCE begann geschrieben. Dazu geht er tief in die Antike zurück - zu Demokrit und arbeitet sich dann durch die Philosophen in das Mittelalter vor. Es ist ein Bestseller, das Buch. Und dieser Blogbeitrag ► hier auch.

TinSoldier beschäftigt sich in einem wahrlich sehr umfangreichen und tiefgründig recherchiertem Beitrag mit der Rennaissance. Stephen Greenblatt hat das Buch DIE WENDE - WIE DIE RENAISSANCE begann geschrieben. Dazu geht er tief in die Antike zurück - zu Demokrit und arbeitet sich dann durch die Philosophen in das Mittelalter vor. Es ist ein Bestseller, das Buch. Und dieser Blogbeitrag ► hier auch.Wenn nicht in den nächsten 1,5 Stunden noch etwas passiert, dann war dies das letzte in diesem kalten Januar Monat hier rezensierte Buch, aber deswegen ist noch nicht gleich Schluss. Denn unser Blog beschäftigt sich zwar hauptsächlich mit Büchern, aber eben auch mit anderen kulturellen Begebenheiten, Konzerten, Veranstaltungen und nicht zuletzt mit Fotos.

Anne hat MAASTRICHT besucht und in Maastricht eine Kirche besucht. Nicht irgendeine, sondern eine Bibliothekskirche, die POLARE MAASTRICHT. Nein, keine Kirchenbibliothek, das wäre wohl was anderes. Dabei sind viele schöne kommentierte Fotos entstanden, welche man ► hier bewundern kann. Die ungewohnt vielen Kommentare, für die ich mich auch stellvertretend für die Fotoberichterstatterin bedanken möchte, sprechen für sich.

Den letzten Beitrag im Monat Januar hat KaratekaDD dem Blog zugefügt. Dabei handelt es sich durchaus um ein für ihn bedeutendes Projekt, denn der Sohn seiner Lieblingautorin aus Kinder- und Jugendtagen gewährte ihm ein Interview in dem nun (Rudolf) WELSKOPF über WELSKOPF-HENRICH (Liselotte) und sie beide erzählt. Schön, dass das geklappt hat. Das Interview kann ► hier nachgelesen werden.

* * *

Alles in allem ein sehr produktiver Monat. Die Projekte werden aber gar nicht alle. Vielleicht wird die Rubrik Blogpost zu einer regelmäßigen "Posttille"?© KaratekaDD

* Sorry, Lili Potter heißt natürlich auch nicht Robert Galbraith sondern J. K. Rowling.

** Nee du, ich will dich ganz bestimmt nicht verspotten und freue mich, dass du wieder da bist.